気まぐれ解説カフェ(仮)

中学受験算数の入試問題を今日もゆるゆる解説中。算数プリントの無料ダウンロードは右横カテゴリ「プリントの無料ダウンロード」からどうぞ。

02/20

Sun

2011

雙葉2011【3】 ☆植木算・半円に折り曲げた針金を一定の間隔で並べる☆

長さ152㎝の針金がたくさんあります。1本の針金を4等分してそれぞれ半円を作り、次の図1の直線にそってAから並べていきます。

(1)

152㎝の針金で半円を4個作るので、半円1個あたりの孤の長さは152÷4=38㎝です。

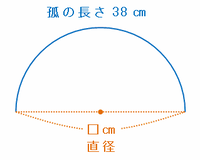

次の図のように、孤の長さ38㎝の半円の直径を□㎝とおくと、孤の長さを求める式は□×3.14÷2=38㎝と表せます。

※ 画像はすべて、クリックすると拡大します。

38×2÷3.14=24.20・・・なので、その小数第2位を四捨五入すると、直径は24.2㎝になります。

次の図のように、最初に半円を1個置き、2個目からは8.6㎝ずつ重ねながら半円を増やしていくと、

・最初の半円の直径は24.2㎝

・2個目からは24.2-8.6=15.6㎝ずつ増えていく

ことが分かります。

したがって、上の図のAからCまでの長さは24.2+15.6×2=55.4㎝になります。

(2)

AからBまでは8m=800㎝離れているので、最初に置く半円の直径の長さを除くと、残りは800-24.2=775.8㎝になります。

2個目の半円からは1個増やすごとに長さが15.6㎝ずつ増えていくので、775.8を15.6で割ってみると、775.8÷15.6=49余り11.4となります。

つまり、半円を2個目から数えて49+1=50個増やしたときに初めてBを越えるので、最初に置いた1個目の半円も含めると、全部で1+50=51個目のときになります。

また、針金1本で半円が4個ずつできるので、「51÷4」を計算すれば、51個の半円を作るのに必要な針金の本数が分かります。

51÷4=12余り3なので、必要な針金の本数は全部で12+1=13本です。

※ 13本目の針金は、半円を3個分作るのに使われ、半円1個分の長さだけ使われずに残ります。

PR

Comment

学校名で検索!

「フェリス」、「麻布」などの学校名を入力して検索すると該当記事の一覧が表示されます。 「該当なし」だったらごめんなさいm(_ _)m

カテゴリー

最新記事

(12/18)

(12/17)

(12/16)

(12/15)

(12/14)

(12/13)

(12/12)

(12/11)

(12/10)

(12/09)

(12/08)

(12/07)

(12/06)

(12/05)

(12/04)

(12/03)

(12/02)

(12/01)

(11/30)

(11/29)

リンク

最新コメント

プロフィール

HN:

ゆんたく

性別:

非公開

職業:

たびびと(Lv.4)

趣味:

チェロの演奏

自己紹介:

かつてゆんたくと呼ばれていたゆんたくです。

こんなゆんたくへ何か個人的に連絡したいことがおありでしたら、下記アドレスまでメールにてお願いいたします。

hassysar@gmail.com

こんなゆんたくへ何か個人的に連絡したいことがおありでしたら、下記アドレスまでメールにてお願いいたします。

hassysar@gmail.com